「マイクロメートル」という単位を聞いたことはありますか?

または「ミクロン」という言葉の方が馴染みがあるかもしれません。

これらは非常に小さな世界を表す単位で、私たちの日常生活にも深く関わっています。

この記事では、肉眼では見えない微小な「マイクロメートルの世界」について、身近な例を交えながら詳しく解説します。

科学や医療、産業技術の発展を支える重要な単位について、分かりやすく理解していきましょう。

この記事を読むと

- マイクロメートル(μm)の正確な定義と基本知識が身につく

- 身近な物でμmサイズの感覚がつかめるようになる

- μmスケールの世界がどのように観察されるかがわかる

- 科学・技術・医療におけるμmの重要性が理解できる

- マイクロスケールの世界が私たちの未来にどう影響するかがわかる

マイクロメートルの基本知識

定義と単位の歴史

マイクロメートル(記号:μm)は国際単位系(SI)における長さの単位で、1メートルの100万分の1(10^-6 m)を表します。

つまり、1ミリメートル(mm)の1,000分の1という非常に小さな単位です。

「μ」はギリシャ文字のミュー(μ)で、SIの接頭語「マイクロ」を表し、「100万分の1」を意味します。

この記号の正式な表記は立体(ローマン体)の「μ」であり、斜体で書かれるべきではないとされています。

【歴史的トリビア】

以前は「ミクロン」(記号:μ)という単位が使われていましたが、1967年の国際度量衡総会で廃止され、現在ではマイクロメートル(μm)が正式な単位となっています。

日本の計量法でも1997年10月1日以降、ミクロンの使用は禁止されています。

ミクロンとマイクロメートルの違い

「ミクロン」と「マイクロメートル」は同じ大きさを指しますが、呼び方と位置づけが異なります。

- ミクロン(μ):現在は廃止された旧単位。「100万分の1メートル」という意味の単位そのもの。

- マイクロメートル(μm):現在の正式単位。「マイクロ」は「100万分の1」を表す接頭語で、「メートル」に付加して使用。

実務現場では今でも「ミクロン」という呼称が使われることがありますが、学術的・公式的には「マイクロメートル」が正しい表現です。

関連する単位との比較

マイクロメートルの位置づけを理解するために、関連する単位との関係を見てみましょう。

- 1メートル(m)= 1,000ミリメートル(mm)

- 1ミリメートル(mm)= 1,000マイクロメートル(μm)

- 1マイクロメートル(μm)= 1,000ナノメートル(nm)

- 1ナノメートル(nm)= 1,000ピコメートル(pm)

つまり、単位の関係は次のようになります: メートル > ミリメートル > マイクロメートル > ナノメートル > ピコメートル

【単位感覚のポイント】

マイクロメートルは「mm(ミリメートル)の1/1000」というイメージを持つことで、その微小さを感覚的に理解しやすくなります。

身近なもので見るマイクロメートルの世界

マイクロメートルという単位は非常に小さいため、具体的なイメージを持ちにくいかもしれません。

そこで、身近な例を通してμmの大きさを実感してみましょう。

人体関連のμmスケール

- 髪の毛の太さ:約70〜80μm(0.07〜0.08mm)

- 赤血球の直径:約7〜8μm

- 白血球の直径:約10〜20μm

- 皮膚の表皮の厚さ:約50〜150μm(部位によって異なる)

- 指紋の溝の深さ:約100〜400μm

【体験してみよう】

髪の毛一本を指でつまんでみましょう。

これが約70〜80μmという太さです。これより小さいものは肉眼では見えにくくなります。

生活用品のμmスケール

- コピー用紙の厚さ:約90μm

- 食品用ラップフィルム:約10μm

- アルミホイル:約15〜20μm

- プラスチック袋:約20〜50μm

- カラープリンターのインク滴:約1〜30μm

【μmで見る精密さ】

紙幣の印刷には、偽造防止のためにμmレベルの精密な模様が使われています。

これはμmスケールの技術が私たちの日常生活を支えている一例です。

自然界のμmスケール

- 花粉の大きさ:約10〜100μm(植物の種類による)

- 大型細菌:約1〜10μm

- 赤血球の直径:約7〜8μm

- 酵母菌:約3〜5μm

- 塵(ちり)の粒子:約1〜100μm

【観察のポイント】

春先に窓にたまった黄色い花粉は、マイクロメートルサイズの粒子が集まったものです。

ルーペや虫眼鏡を使っても個々の花粉粒を明確に観察するのは難しいでしょう。

それがマイクロメートルの世界なのです。

マイクロメートルの世界を見る方法

光学顕微鏡で見るμmの世界

人間の肉眼で見える限界は約0.1mm(100μm)と言われています。

それより小さいマイクロメートルの世界を覗くためには、光学顕微鏡が必要になります。

一般的な光学顕微鏡の倍率は40〜1,000倍程度で、約0.2μmまでの物体を観察できます。

これにより、赤血球や大型の細菌などが観察可能になります。

【光学顕微鏡の仕組み】

光学顕微鏡は可視光線を利用して物体を拡大して観察する装置です。

対物レンズと接眼レンズの組み合わせにより、拡大された像を見ることができます。

しかし、光の波長(約400〜700nm)の特性により、約0.2μm以下の物体は原理的に観察が困難になります。

これを「回折限界」と呼びます。

電子顕微鏡が拓く超微細世界

光の波長による限界を超えるため、電子顕微鏡が開発されました。

電子顕微鏡は光の代わりに電子線を使用し、はるかに高い分解能を実現しています。

代表的な電子顕微鏡は次の2種類です。

- 走査型電子顕微鏡(SEM):試料の表面に電子線を照射し、反射してきた電子を検出して画像化。数nmレベルの表面構造を立体的に観察できる。

- 透過型電子顕微鏡(TEM):試料を通過した電子線を検出して画像化。原子レベル(0.1nm程度)の分解能で内部構造を観察できる。

【電子顕微鏡の用途】

電子顕微鏡により、細胞内部のオルガネラや、ウイルス(約20〜400nm)、さらには原子配列まで観察することが可能になり、生物学や材料科学の発展に大きく貢献しています。

その他の観察技術

マイクロメートルやさらに小さな世界を観察するための技術は他にもあります。

- 原子間力顕微鏡(AFM):極めて先端の鋭い探針で試料表面を走査し、原子レベルの凹凸を検出できる。

- 超解像光学顕微鏡:特殊な光学技術を用いて、光の回折限界を超えた分解能を実現。2014年のノーベル化学賞の対象となった技術。

【観察技術選びのポイント】

観察したい対象物の大きさや特性に応じて、最適な顕微鏡技術を選択することが重要です。

生きた細胞を観察するなら光学系、超微細構造なら電子顕微鏡というように使い分けます。

様々な分野でのマイクロメートルの活用

科学研究における重要性

マイクロメートルスケールは多くの科学研究分野で重要な役割を果たしています。

- 細胞生物学:細胞(約10〜100μm)やオルガネラの研究

- 微生物学:バクテリア(約1〜10μm)や微生物の研究

- 材料科学:マイクロスケールでの材料特性や構造の研究

- 粒子工学:微粒子の特性やふるまいの研究

【研究のトレンド】

近年は単一細胞解析やマイクロ流体デバイスなど、マイクロメートルスケールを精密に扱う技術が注目されています。

医療分野での応用

医療分野ではマイクロメートルスケールの技術が広く応用されています。

- 病理診断:組織や細胞のμmレベルでの形態観察による疾病診断

- 医療機器:マイクロカテーテルなど、微細な医療デバイスの開発

- 薬剤送達システム:マイクロカプセルを用いた効率的な薬物送達

- 生体内インプラント:マイクロスケールでの表面処理による生体適合性向上

【医療への貢献】

マイクロスケールの技術により、より低侵襲で高精度な医療が可能になってきています。

例えば、血管内治療用のマイクロデバイスは、大がかりな手術を必要としない治療を実現します。

産業技術・精密機器製造での利用

産業界では、マイクロメートル単位の精度が製品の品質と性能を左右します。

- 精密加工:工作機械による1μm単位の加工精度

- 測定機器:マイクロメーター(外側マイクロメーター)による1μm単位の測定

- 時計製造:機械式時計の部品製造における微細加工

- 光学機器:レンズやプリズムの精密加工

【精密加工の実際】

マイクロメータ(測定器)は、0.01mm(10μm)の精度で長さを測れる道具です。

標準モデルでは1μmまで読み取れるものもあり、精密機械の製造に欠かせません。

半導体・電子機器産業での活用

現代のデジタル社会を支える半導体産業では、マイクロメートル以下の精度が要求されます。

- 集積回路:チップ上の回路パターンは数μm〜数十nm

- ストレージデバイス:HDDやSSDの記録密度はμmスケールで決まる

- ディスプレイ技術:液晶やOLEDの画素サイズはμmレベル

- センサー技術:各種微細センサーの製造

【技術進化の速さ】

半導体産業では、かつてμmオーダーだった回路線幅が、現在では数nmレベルまで微細化されています。

この進化が私たちの持つスマートフォンなどの高性能化を可能にしています。

マイクロメートルからナノメートルへ

より小さな世界への挑戦

マイクロメートル(μm)の次に小さい単位はナノメートル(nm)で、1nm=0.001μm(1μmの1/1000)です。

現代の最先端技術はすでにナノスケールでの制御を実現しています。

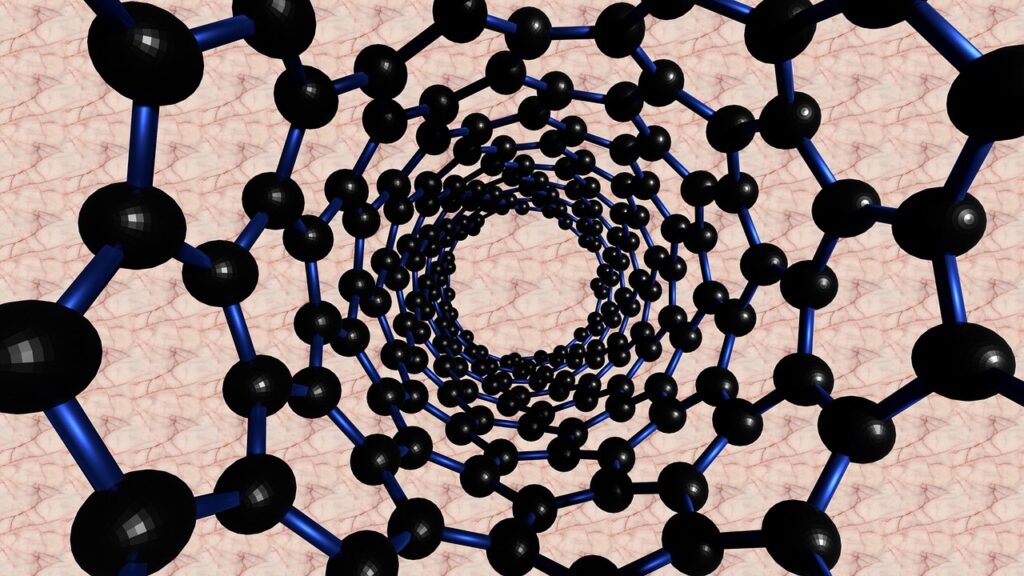

- ナノテクノロジー:原子・分子レベルでの物質操作

- 量子ドット:数nmサイズの半導体結晶

- カーボンナノチューブ:直径1〜数十nmの炭素の筒状構造

- ナノ粒子:1〜100nmサイズの微粒子

【スケール感覚】

ナノメートルがいかに小さいか理解するには、「髪の毛の太さ(約70μm)を70,000等分したうちの1つがおよそ1nm」と考えるとよいでしょう。

未来技術への影響

マイクロスケールからナノスケールへの技術進化は、さまざまな分野に革新をもたらしています。

- 量子コンピューティング:ナノスケールの量子ビットによる超高速計算

- 再生医療:細胞の微細構造を制御する組織工学

- エネルギー技術:ナノ構造による高効率太陽電池や燃料電池

- 環境技術:ナノフィルターによる水質浄化や大気浄化

【未来へのまなざし】

μmからnmへの技術の進化は、私たちの生活をより豊かにする可能性を秘めています。

ただし、ナノ粒子の健康影響など、新たな課題も生まれています。

まとめ:ミクロの世界が私たちの生活に与える影響

マイクロメートル(μm)の世界は、肉眼では見えなくても私たちの日常生活に深く関わっています。

髪の毛の太さ(約70μm)より小さいこの世界は、顕微鏡などの特殊な装置でのみ観察可能ですが、科学・医療・産業の発展に不可欠です。

私たちが使用するスマートフォン、医療技術、様々な生活用品は、マイクロメートルスケールでの精密技術によって支えられています。

そして現在、マイクロメートルからさらに小さなナノメートルの世界へと技術は進化し続けています。

目に見えない微小な世界を理解することは、私たちを取り巻く自然や技術をより深く知ることにつながります。

マイクロメートルの世界への好奇心が、将来の科学者や技術者を育み、そして私たち一人ひとりの視野を広げてくれるでしょう。

関連記事

- 1mmはどれくらい?肉眼で見える最小単位の世界と15の活用法

- 1cmはどれくらい?身近な50の比較例と5つの覚え方

- 10cmはどれくらい?身近な比較例20選と実用活用術

- 1mの感覚を身につける15の方法

- ナノメートル(nm)の世界:原子から見る未来技術の可能性

- 精密測定の基礎知識 – 正確さと精度の違い