「2合や3合のお米って、実際にはどれくらいの量なんだろう?」

「家族4人だと何合炊けばいいの?」

そんな疑問を持ったことはありませんか。

お米の「合」という単位は日本の伝統的な計量単位ですが、現代の生活では具体的な量がイメージしにくいものです。

特に、一人暮らしから家族での食事まで、人数に応じた適切な炊飯量を知ることは、食事計画や食材管理において非常に重要です。

この記事では、2合・3合・5合それぞれのお米の量を身近な例で分かりやすく解説し、人数別の適切な炊飯量をご紹介します。

毎日の食事準備がもっと効率的で無駄のないものになるよう、実践的なアドバイスもお伝えします。

身近な例で感じる2合・3合・5合の量

2合の量を身近なもので例えると

容器での比較例

- 計量カップ:約2カップ分

- マグカップ:中サイズのマグカップ約1.5杯分

- 牛乳パック(1L):約3分の1強

- ペットボトル(500ml):約3分の2強

- コーヒーカップ:約3杯分

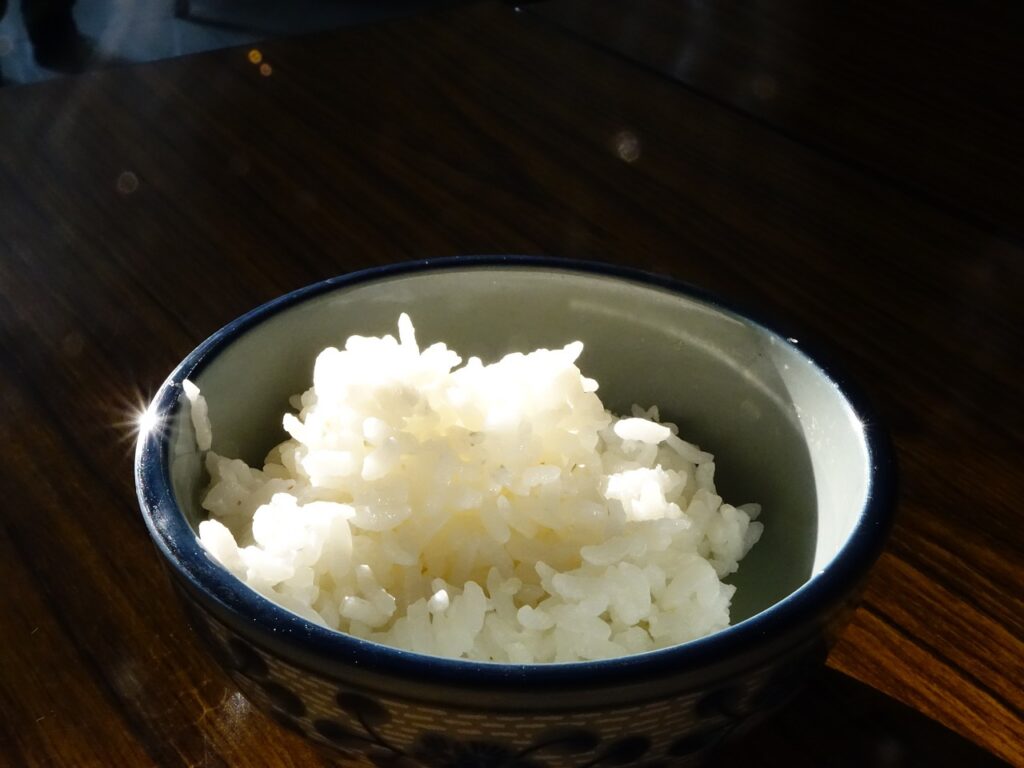

炊き上がり後の比較例

- お茶碗:約4~5杯分

- おにぎり:中サイズで約6~8個

- 弁当箱:一般的な弁当箱約2個分

- どんぶり:中サイズで約2杯分

- チャーハン:2~3人前

3合の量を身近なもので例えると

容器での比較例

- 計量カップ:約3カップ分

- 牛乳パック(1L):約半分強

- ペットボトル(500ml):約1本分

- 炊飯器の内釜:3合の目盛りライン

- 計量カップ3回分

炊き上がり後の比較例

- お茶碗:約6~8杯分

- おにぎり:中サイズで約9~12個

- 弁当箱:一般的な弁当箱約3個分

- どんぶり:中サイズで約3杯分

- カレーライス:3~4人前

5合の量を身近なもので例えると

容器での比較例

- 計量カップ:約5カップ分

- 牛乳パック(1L):約9分の10

- ペットボトル(500ml):約1.8本分

- 炊飯器の内釜:5合の目盛りライン

- 一般的なボウル:中サイズで約1杯分

炊き上がり後の比較例

- お茶碗:約10~13杯分

- おにぎり:中サイズで約15~20個

- 弁当箱:一般的な弁当箱約5個分

- どんぶり:中サイズで約5杯分

- ファミリー向けカレーライス:5~6人前

【実践ポイント】視覚的に覚えるコツ

- 2合=ペットボトル半分強

- 3合=ペットボトル1本分

- 5合=ペットボトル約2本分

- 炊飯器の目盛りを基準にして感覚を身につける

各合数の基本情報と換算値

2合の基本データ

- 生米の重量:約300g

- 生米の体積:約360ml

- 炊き上がり重量:約660g

- 炊き上がり体積:約750ml

- お米の粒数:約13,600粒

3合の基本データ

- 生米の重量:約450g

- 生米の体積:約540ml

- 炊き上がり重量:約990g

- 炊き上がり体積:約1,125ml

- お米の粒数:約20,400粒

5合の基本データ

- 生米の重量:約750g

- 生米の体積:約900ml

- 炊き上がり重量:約1,650g

- 炊き上がり体積:約1,875ml

- お米の粒数:約34,000粒

【換算早見表】各合数の比較一覧

| 合数 | 生米(g) | 生米(ml) | 炊き上がり(g) | 炊き上がり(ml) | お茶碗杯数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2合 | 300g | 360ml | 660g | 750ml | 4~5杯 |

| 3合 | 450g | 540ml | 990g | 1,125ml | 6~8杯 |

| 5合 | 750g | 900ml | 1,650g | 1,875ml | 10~13杯 |

人数別の適切な炊飯量ガイド

1人暮らしの場合

基本の炊飯量:2合

- 朝・昼・夕の3食分をカバー

- おにぎりやお弁当も含めて2~3日分

- 冷凍保存も考慮した適量

こんな人におすすめ

- しっかりとお米を食べたい方

- 作り置きや冷凍保存を活用したい方

- お弁当を持参する方

2人家族の場合

基本の炊飯量:3合

- 夕食2人分+翌日の朝食分

- おかわりがある場合も安心

- 弁当1~2個分の余裕もあり

こんな家庭におすすめ

- 夫婦2人暮らし

- お米をしっかり食べる家庭

- 翌日の朝食やお弁当も準備したい家庭

3~4人家族の場合

基本の炊飯量:5合

- 家族全員の夕食+翌朝の分

- 成長期のお子さんがいる家庭に最適

- お弁当2~3個分も準備可能

こんな家庭におすすめ

- お子さんのいる家庭

- 食べ盛りの家族がいる家庭

- まとめて炊いて効率化したい家庭

5人以上の大家族の場合

基本の炊飯量:5合以上(8合~1升)

- 1回の食事で5合以上を消費

- 朝・夕2回の炊飯が効率的

- 大容量炊飯器の活用がおすすめ

【活用テクニック】人数別炊飯のコツ

- 少ない合数で炊く場合:水加減を気持ち多めに

- 多い合数で炊く場合:蒸らし時間を長めに取る

- 余った分の保存:小分けして冷凍保存が効率的

シーン別・目的別の炊飯量

普段の食事の場合

平日の夕食

- 2人家族:2~3合

- 3~4人家族:3~5合

- 5人以上:5合以上

休日の食事

- 普段より0.5~1合多めに

- ゆっくり食事を楽しむ余裕を持って

お弁当作りの場合

お弁当1個あたりの必要量

- 子供用:約0.3~0.5合

- 女性用:約0.5~0.7合

- 男性用:約0.7~1合

複数のお弁当を作る場合

- 2個:1.5~2合

- 3個:2~3合

- 4個:3~4合

来客時の場合

おもてなし料理

- 通常の1.5倍程度を目安に

- ちらし寿司や混ぜご飯なら2倍程度

パーティーや集まり

- 大人1人あたり0.7~1合を目安

- 他の料理との バランスを考慮

【活用のコツ】シーン別の調整方法

- 食べ残しを避けたい場合:やや少なめに炊いて、足りなければ追加

- 作り置きしたい場合:多めに炊いて冷凍保存を活用

- 特別な日:普段より1合多めに余裕を持って

お米の種類別の炊き上がり特徴

白米の場合

2合炊きの特徴

- 炊き上がり:約750ml(お茶碗約4~5杯)

- 水の量:約430ml

- 炊飯時間:約45分

3合炊きの特徴

- 炊き上がり:約1,125ml(お茶碗約6~8杯)

- 水の量:約650ml

- 炊飯時間:約50分

5合炊きの特徴

- 炊き上がり:約1,875ml(お茶碗約10~13杯)

- 水の量:約1,080ml

- 炊飯時間:約55分

玄米の場合

吸水による変化

- 白米より約1.5倍の水が必要

- 炊き上がり量は白米の約0.9倍

- 浸水時間は最低2時間以上

各合数での特徴

- 2合:水約650ml、炊き上がり約675ml

- 3合:水約975ml、炊き上がり約1,010ml

- 5合:水約1,620ml、炊き上がり約1,690ml

もち米の場合

炊き上がりの特徴

- 白米より粘りが強く、ボリューム感がある

- 水の量は白米の約0.8~0.9倍

- 蒸し器を使う場合は別途計算が必要

【活用テクニック】種類別の水加減調整

- 硬めが好み:水を10~20ml減らす

- 柔らかめが好み:水を20~30ml増やす

- 新米の場合:水を10~15ml減らす

- 古米の場合:水を15~20ml増やす

現代生活での効率的な炊飯計画

一人暮らしの効率的な炊飯スケジュール

週2回炊飯パターン

- 日曜日:3合炊き(平日3日分)

- 水曜日:2合炊き(残り4日分)

- 冷凍保存と組み合わせて無駄なく消費

毎日炊飯パターン

- 1日1合ずつ炊く

- 常に新鮮なご飯を食べたい方向け

- 少量炊きに適した炊飯器を使用

家族での効率的な炊飯スケジュール

3~4人家族の場合

- 夕食時:5合炊き

- 翌朝の朝食とお弁当分も確保

- 余った分は冷凍保存で翌々日に活用

大家族の場合

- 朝:3合炊き(朝食とお弁当用)

- 夕:5合炊き(夕食用)

- 大容量炊飯器で効率化

デジタルツールを活用した管理法

スマートフォンアプリ

- 炊飯タイマーアプリで炊き上がり時間を管理

- 家族の予定に合わせた炊飯スケジュールを設定

炊飯器の予約機能

- 帰宅時間に合わせて炊き上がり時間を設定

- 朝の忙しい時間に温かいご飯を用意

食材管理アプリ

- 米の消費量を記録

- 購入のタイミングを最適化

【活用のコツ】デジタル時代の炊飯管理

- IoT炊飯器:スマートフォンから遠隔操作

- 食事記録アプリ:家族の食事パターンを分析

- 買い物リストアプリ:米の在庫と連動させる

合の歴史と文化的背景

「合」の起源と成り立ち

「合(ごう)」は、日本古来の体積を測る単位で、奈良時代から使用されてきました。

もともとは中国から伝来した単位でしたが、日本独自の発展を遂げ、特にお米の計量において重要な役割を果たしてきました。

歴史的変遷

- 奈良時代:大宝律令で単位として制定

- 平安時代:地域によって微妙な差が生じる

- 江戸時代:幕府により統一規格が制定

- 明治時代:メートル法導入後も併用

- 現代:料理や伝統文化で継続使用

時代による「合」の変化

江戸時代の「合」

- 1合=約180ml(現代とほぼ同じ)

- 地域差があり、京都と江戸で若干の違い

- 米の取引において重要な単位

明治時代の統一化

- 1891年(明治24年)に度量衡法制定

- 1合=180.39mlと正式に定義

- 全国的な統一が図られる

現代の「合」

- 1合=180ml(計量法による)

- 主に料理や伝統行事で使用

- 炊飯器の目盛りとして一般化

地域による「合」の特色

関東地方

- 江戸時代から統一規格が定着

- 現代でも炊飯の基準として広く使用

関西地方

- 京都の宮中文化の影響で精密な計量が発達

- 茶道や料理における「合」の使い方が洗練

東北・北海道

- 米作地帯として「合」が生活に密着

- 収穫量の計算にも使用

【豆知識】合・升・斗・石の関係

基本的な関係

- 1升=10合

- 1斗=10升=100合

- 1石=10斗=100升=1,000合

現代での換算

- 1升=約1.8L(お米約1.5kg)

- 1斗=約18L(お米約15kg)

- 1石=約180L(お米約150kg)

関連する習慣と言い伝え

伝統行事での「合」の使用

お正月の準備

- 鏡餅作りでの「合」の使用

- 年越しそばと合わせるご飯の量

- おせち料理との組み合わせ

節句行事

- ひなまつりの散らし寿司:3合程度が一般的

- こどもの日のちまき:もち米2合程度

- 七夕の素麺との組み合わせ

お盆の行事

- 精霊馬と一緒に供えるご飯

- 家族が集まる際の大容量炊飯

- 先祖供養での「合」の意味

神社・お寺での「合」

神社での献上米

- 神事において「合」で計量された米を奉納

- 五穀豊穣の祈願と「合」の関係

- 神饌としての米の重要性

お寺での食事作法

- 精進料理における適量の概念

- 「合」を通じた感謝の心

- 無駄を出さない精神性

日本語表現と「合」

慣用句や表現

- 「合の子」:半分ずつの意味から派生

- 「一合升」:正確さや几帳面さを表す

- 「升目」:碁盤の目のように整った様子

現代でも使われる表現

- 「合点がいく」:納得する(元は測量用語)

- 「合理的」:理にかなっている

- 「合格」:基準を満たす

【文化的側面】「合」から見る日本文化

日本人の几帳面さ

- 正確な計量への こだわり

- 無駄を出さない精神

- 家族の食事への配慮

季節感と食文化

- 季節の行事と「合」の関係

- 自然の恵みへの感謝

- 共同体の中での食事の意味

正確に計量する5つの方法

計量カップを使った方法

基本の計量手順

- 計量カップを平らな場所に置く

- お米をカップにすり切り一杯入れる

- 表面を平らにならす

- 2合なら2回、3合なら3回繰り返し

正確性を高めるコツ

- カップの材質:透明なものが目盛りを確認しやすい

- すり切り方法:定規やナイフの背で平らに

- 目線の高さ:カップと同じ高さで確認

デジタル秤を使った精密測定

重量での計量方法

- 2合:300g

- 3合:450g

- 5合:750g

測定手順

- 容器を秤にのせてゼロリセット

- お米を入れて正確な重量を確認

- 1g単位まで正確に計量

メリット

- 最も正確な計量が可能

- 少量でも精密に測定できる

- 他の食材の計量にも使用可能

炊飯器の目盛りを使った方法

内釜の目盛り活用法

- 炊飯器の内釜に表示された目盛りを使用

- 平らな場所で目盛りを確認

- 水の量も同時に確認可能

注意点

- 炊飯器によって目盛りの精度が異なる

- 古い炊飯器は目盛りが見えにくい場合がある

- 定期的な校正が必要

代用品での応急測定法

身近なものでの代用

- 紙コップ:約1合分(180ml)

- マグカップ:約0.8合分(150ml程度)

- お茶碗:約0.5合分(90ml程度)

代用時の注意点

- 容器の形状により誤差が生じる

- あくまで応急的な方法

- 可能な限り正規の計量器具を使用

プロの料理人に学ぶ計量テクニック

料理店での計量方法

- 一度に大量の米を正確に計量

- 時間効率と精度の両立

- 季節や湿度による調整

家庭でも使えるプロの技

- 計量前に米を冷蔵庫で冷やす(湿気対策)

- 計量器具の定期的な校正

- 炊き上がり後の重量確認で逆算

品質管理のポイント

- 米の保存状態による水分量の変化を考慮

- 新米と古米での計量の違い

- 銘柄による重量差の理解

【測定テクニック】正確さを高める方法

環境要因の考慮

- 湿度:高湿度時は米が湿気を吸収

- 温度:極端な高温・低温は計量に影響

- 静電気:乾燥時期は米が計量器に付着

器具のメンテナンス

- 計量カップの定期清掃

- デジタル秤の校正

- 炊飯器の内釜の状態確認

計量の記録管理

- 家族の好みに合わせた最適な分量を記録

- 季節による調整量をメモ

- 失敗例からの学習と改善

まとめ

2合・3合・5合のお米の量について、身近な例から実践的な活用法まで詳しく解説してきました。

重要ポイントの要約

- 2合:1~2人の食事に適量(お茶碗約4~5杯分)

- 3合:2~3人家族の基本量(お茶碗約6~8杯分)

- 5合:3~4人家族やまとめ炊きに最適(お茶碗約10~13杯分)

現代生活での活用アドバイス

- 家族構成と食事パターンに合わせた炊飯計画を立てる

- 冷凍保存を活用して効率的な食事準備を行う

- デジタルツールを使って炊飯スケジュールを最適化する

- 正確な計量で美味しいご飯を安定して炊く

「合」という日本の伝統単位を理解することで、より豊かな食生活を

日本の伝統的な「合」という単位は、単なる計量の道具ではなく、家族の絆や食への感謝、そして無駄を出さない日本人の精神性を表している文化の一部でもあります。

現代の忙しい生活の中でも、この「合」を正しく理解し活用することで、より効率的で心豊かな食事時間を過ごすことができるでしょう。

関連記事のご案内

- 1合のお米はどれくらい?身近な50の比較例と現代での活用法

- 1升のお米の量と活用法【大家族・業務用調理ガイド】

- 日本独自単位一覧【尺貫法から現代まで】

毎日の食事がより楽しく、効率的になることを願っています。